Die Stadtrundfahrt wurde im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus im März 2021 von Armin Schulte (Stadtarchiv Solingen) und Daniela Tobias entwickelt und ist Teil einer Initiative des Deutschen Städtetags, um mit „Rundgängen für Demokratie und gegen Rassismus“ ein Zeichen für die Menschenwürde zu setzen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Entlang der Korkenziehertrasse und in deren Nähe befinden sich zahlreiche Orte, die mit der Geschichte der NS-Zeit in Solingen in Verbindung stehen. Stolpersteine, Mahnmale sowie Standorte ehemaliger und noch heute existierender Firmen sowie städtischer Einrichtungen, die während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter:innen und Kriegsgefangene beschäftigten, erinnern an Verbrechen, die im Namen der nationalsozialistischen Ideologie begangen wurden. Aussagen von Zeitzeugen:innen vermitteln persönliche Einblicke in die unmittelbaren Auswirkungen von Rassismus und Antisemitismus während des „Dritten Reichs“.

- Station 1: Stadtwerke Gasstraße

- Station 2: Stolperstein Tilde Klose

- Station 3: J.A. Henckels, Zwillingswerke

- Station 4: Stolperstein Prof. Dr. Eduard Schott

- Station 5: Stolperstein Paul Plömacher

- Station 6: Bunker Malteserstraße / Standort ehemalige Synagoge

- Station 7: Stolperstein Gerd Friedberger

- Station 8: Mahnmal für die deportierten Sinti:zze und Jenischen

- Station 9: Städtische Krankenanstalten

- Station 10: Die Firma Pränafa

- Station 11: Mahnmale und Kriegsgräber Parkfriedhof Gräfrath

Der Rundgang kann sowohl mit dem Fahrrad als auch zu Fuß durchgeführt werden. Die Streckenlänge beträgt etwa 10 Kilometer und ist am Startpunkt Stadtarchiv Höhscheid, Gasstraße 22b (Haltestelle Technologiezentrum, Linie 682) und am Endpunkt Parkfriedhof Gräfrath (Haltestelle Gräfrath, Linie 683) ans Busnetz angebunden.

Dieser Rundgang wurde mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert.

Literatur:

– Armin Schulte: „Man soll mich nur nicht vergessen!“ Stolpersteine in Solingen. Schicksale 1933-1945, Solingen 2020

– Armin Schulte: „Es war so schwierig, damals zu leben.“ Ausländische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene in Solingen 1933-1945, Solingen 2001

Station 1: Stadtwerke Gasstraße

Wir starten die Rundfahrt am Stadtarchiv Höhscheid, wo 1877 das dritte Gaswerk auf Solinger Gebiet seinen Betrieb aufgenommen hat. Nach der Städtevereinigung von 1929 wurden die verschiedenen Gas- und Wasserwerke mit den Stromversorgern zu den „städtischen Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken“ zusammengefasst, die ab 1935 unter dem Namen „Stadtwerke Solingen“ firmierten. Auch die Stadtwerke gehörten zu den Solinger Betrieben, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter:innen und Kriegsgefangene einsetzten.

Nach Kriegsbeginn verschärfte sich in Deutschland der Arbeitskräftemangel aufgrund der Einberufungen dramatisch. Das NS-Regime versuchte, diesen Mangel durch den zwangsweisen Arbeitseinsatz von bis zu 10 Millionen ausländischen Zivilarbeitern:innen und Kriegsgefangenen zu kompensieren. Der Höchststand bei der Beschäftigung von Ausländern wurde im Herbst 1944 mit gleichzeitig 7,9 Millionen Menschen erreicht.

Zunächst wurde noch um freiwillige Arbeitskräfte geworben. Ab 1941 wurde zunächst in Polen und später in der Sowjetunion zunehmend brutaler Zwang angewendet. Millionen von Menschen wurden nach Deutschland deportiert. Ab März 1942 koordinierte in Deutschland der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz (GBA), Fritz Sauckel, Anwerbung bzw. Verschleppung und Einsatz der Zwangsarbeiter:innen, die nun vor allem aus den besetzten Gebieten der Sowjetunion kamen.

Während in Solingen, das 1939 ca. 144.000 Einwohner hatte, zum Jahresende 1941 nur knapp 1.000 Zwangsarbeiter:innen beschäftigt wurden, waren es im Dezember 1943 bereits mehr als 8.000. Am 1. November 1944 wurde mit knapp über 10.800 ausländischen Zivilarbeiter:innen der Höchststand erreicht. 6.800 davon waren Männer, rund 4.000 Frauen. Insgesamt wurden wohl zwischen 15.000 und 16.000 ausländische Zivilarbeiter:innen und Kriegsgefangene in Solingen zur Arbeit gezwungen, 43% der zivilen Zwangsarbeiter:innen kamen aus der Sowjetunion.

Die Stadt Solingen hatte verschiedene Funktionen bei der Organisation und Durchführung der Zwangsarbeit: Lager wurden genehmigt und kontrolliert, der Gesundheitsdienst organisiert. Schlüsselstelle für Ernährung und Bekleidung der Zwangsarbeiter:innen war das Wirtschafts- und Ernährungsamt. Die Stadt selbst unterhielt zudem seit August 1940 fünf Gefangenenlager mit beinahe 800 französischen Kriegsgefangenen. Sie wurden im Straßenbau und bei den Stadtwerken eingesetzt. Ab Juli 1943 beschäftigte die Stadt dann bei verschiedenen Ämtern mindestens 220 ausländische Zivilarbeiter:innen, die in mehreren Lagern untergebracht waren. Nach dem großen Bombenangriff vom November 1944 setzte man Ausländer schließlich bei der Trümmerbeseitigung und der Leichenbestattung ein.

Station 2: Stolperstein Tilde Klose

Vor dem Bürgerbüro Höhscheid wurde am 7. Februar 2006 ein Stolperstein für Tilde Klose verlegt.

Die 1892 in Solingen geborene Mathilde Klose, genannt Tilde, stammte aus gutbürgerlichem Haus. Ihr Vater war der Direktor der Solinger Gas- und Wasserwerke. Nach dem Besuch der höheren Mädchenschule hielt sie sich 1909 mit 17 Jahren vorübergehend in Paris auf, bereiste später England und die Niederlande. Seit den 1920er Jahren war sie als Auslandskorrespondentin bei den Mannesmann-Röhrenwerken in Düsseldorf angestellt. Seit 1931 engagierte sie sich politisch für die KPD.

Nach der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ beteiligte sie sich aktiv am Widerstand der KPD in Düsseldorf. Im Oktober 1934 wurde sie verhaftet und im März 1935 zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. In einem Brief vom 4. November 1934 hatte sie aus der Haft an ihre Freundin Liesel geschrieben:

Die Haft verbüßte sie in verschiedenen Zuchthäusern, im Anschluss daran wurde sie trotz ihrer angegriffenen Gesundheit von der Gestapo in „Schutzhaft“ genommen. Die nächste Leidensstation war im Frühjahr 1939 das neu eingerichtete Frauen-KZ Ravensbrück. Die aus über 40 Nationen stammenden weiblichen Häftlinge mussten Zwangsarbeit leisten, Tausende von ihnen wurden ermordet, starben an Hunger, Krankheiten und durch medizinische Experimente.

Als im Februar 1942 mehrere Hundert nicht mehr „arbeitsfähige“ KZ-Insassinnen ausgesondert wurden, war auch die an Tuberkulose erkrankte Tilde Klose darunter. Die Frauen wurden in die Tötungs-Anstalt Bernburg an der Saale gebracht und dort durch LKW-Abgase umgebracht, die Leichen verbrannt.

In Solingen erinnert neben dem Stolperstein seit dem Dezember 2013 auch eine Straßenbenennung in einem Neubaugebiet in Ohligs an Tilde Klose.

Station 3: J. A. Henckels, Zwillingswerk

Die Firma Henckels war der viertgrößte Arbeitgeber für ausländische Zwangsarbeiter:innen und Kriegsgefangene in Solingen. Die mehr als 700 Zivilarbeiter:innen und 36 Kriegsgefangenen des Unternehmens wurden in verschiedenen Lagern untergebracht: in der Gaststätte Zellerberg an der Katternberger Str. 225, im Lager „Fritz“ an der Felder Straße und im Lager an der Grünewalder Str. 12-22.

Die Russin O.K., geb. 1927 im Dorf Tawlozhanka im Gebiet Woronesh, berichtete von ihrem Arbeitseinsatz bei J. A. Henckels:

Zwangsarbeit im „Dritten Reich“ war ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, in dem die Industrie zwar den zahlenmäßig größten, aber eben nur einen Teil der Zwangsarbeiter:innen beschäftigte. Jeder, der damals in Solingen irgendeine Dienstleistung anbot oder in Anspruch nahm, war Nutznießer dieser erzwungenen Arbeitsleistung.

Fast jeder größere Industriebetrieb und eine Vielzahl von Bauern, Händlern sowie zahlreiche Privatpersonen in Solingen setzten im Verlauf des Zweiten Weltkrieges ausländische Zwangsarbeiter:innen und Kriegsgefangene ein. Für Solingen sind bislang 557 Arbeitgeber bekannt, 40% davon waren Industriebetriebe.

Größter Arbeitgeber war die Leichtmetallgießerei Rautenbach, die über 2.000 Zwangsarbeiter:innen und 81 Kriegsgefangene beschäftigte. Bei der Kronprinz AG in Ohligs wurden über 1.200 Zivilarbeiter:innen und etwa 600 Kriegsgefangene eingesetzt, bei der Stadtverwaltung arbeiteten 223 Zivilarbeiter:innen und etwa 800 Kriegsgefangene.

Station 4: Stolperstein Prof. Dr. Eduard Schott

Auf Initiative der Solinger Regionalgruppe der IPPNW (Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs) wurde am 31. Oktober 2018 vor dem Haus Birkenweiher 43 ein Stolperstein für den Mediziner Prof. Dr. Eduard Schott verlegt.

Eduard Schott kam am 6. Mai 1886 in Hagenau im Elsass als Sohn einer Kaufmannsfamilie zur Welt. Nach dem Abitur in Worms lernte er während des Medizinstudiums in Straßburg den evangelischen Theologen und Philosophen Albert Schweitzer kennen, der ihm zum Vorbild wurde. Im Anschluss an seiner Approbation arbeitete Schott als Krankenhausarzt in Köln und diente im Ersten Weltkrieg als Oberarzt an der Westfront. Dort lernte er auch seine spätere Ehefrau, die Johanniterschwester Ilse Gumprecht (* 5. Oktober 1891 Berlin), kennen. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, die im lutherischen Glauben erzogen wurden.

Nach dem Krieg wurde Schott 1. Oberarzt der Medizinischen Universitätsklinik Köln-Lindenthal, 1921 erfolgte seine Ernennung zum außerordentlichen Professor der Universität Köln. Am 1. Oktober 1927 trat Schott in Solingen die Stelle des ärztlichen Leiters der Städtischen Krankenanstalten und des Chefarztes der Inneren Abteilung an. Schott war zu dieser Zeit ein hoch angesehener Kardiologe, der auf eine langjährige Tätigkeit und ein beachtliches wissenschaftliches Werk zurückblicken konnte. In Solingen gehörte er zu den Honoratioren der Stadt.

Ab 1933 erfuhr die Familie die sich verändernde gesellschaftliche Atmosphäre von Bedrohung und Gewalt. Hitlers einzigen Besuch in Solingen im September 1933, als er verunglückte SA-Männer in den Solinger Krankenanstalten besuchte, erlebte Schott noch als Chefarzt der Klinik. Nur wenig später wurde er jedoch von NS-Oberbürgermeister Dr. Dr. Helmut Otto von der Leitung der Klinik entbunden und zum Oberarzt degradiert, konnte aber bis 1935 weiter am Klinikum praktizieren. Im April 1935 forderten blutrote Inschriften an der Frontseite des Krankenhauses und ein Plakat die Entlassung Schotts: „Jud Schott heraus.“

Am 22. Oktober 1935 wurde Schott mit sofortiger Wirkung vom Dienst beurlaubt und in den Ruhestand versetzt. Einflussreiche Freunde und Bürger protestierten vergeblich gegen die Entlassung. Schott selbst wandte sich mit einer Eingabe an den „Führer“, die aber ebenso erfolglos blieb. Im Januar 1936 musste er seine Dienstwohnung räumen. In neuen Wohnräumen am Birkenweiher 43 konnte er zunächst noch weiter eine Privatpraxis betreiben.

Im Herbst 1938 wurde den verbliebenen jüdischen Ärzt:innen in Deutschland die Approbation entzogen. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde die Wohnung der Schotts von den Nationalsozialisten überfallen und verwüstet, Eduard Schott musste den folgenden Tag in „Schutzhaft“ im Stadtgefängnis verbringen.

Die Familie intensivierte nun die Bemühungen zur Auswanderung. Im Mai 1939 konnte Eduard Schott Deutschland für immer verlassen, während Ilse Schott mit den Kindern zu ihren Eltern nach Weimar zog. Aufgrund des Beginns des Zweiten Weltkrieges konnte nur noch Tochter Ilse Emilie im Mai 1940 ihrem Vater via Genua folgen. Schott ließ sich in der Nähe von Boston nieder und konnte dort als Arzt arbeiten.

Unterdessen erreichte Ehefrau Ilse Schott in beständiger rechtlicher Auseinandersetzung mit der Stadt Solingen, dass ihr die Stadt bis Kriegsende Unterhalt zahlte. Im Juli 1942 ließ sie sich von ihrem in Amerika lebenden Mann scheiden. Ihre Söhne wurden gegen Kriegsende im Oktober 1944 noch zur Zwangsarbeit in den Leunawerken eingesetzt. Im Mai 1945 konnte die Familie dann endlich wieder Kontakt zum Vater in den USA herstellen.

Nach Kriegsende bot die Stadt Solingen Eduard Schott an, die Leitung des Krankenhauses wieder zu übernehmen, doch er musste aus gesundheitlichen Gründen ablehnen. Zwischen 1946 und 1950 folgten ihm Frau und Kinder in die USA. 1952 starb Eduard Schott an den Folgen eines Schlaganfalls.

Hinweis: An der Kreuzung zur Birkerstraße finden sich die Stolpersteine der Brüder Gustav, Arnold und Walter Joseph.

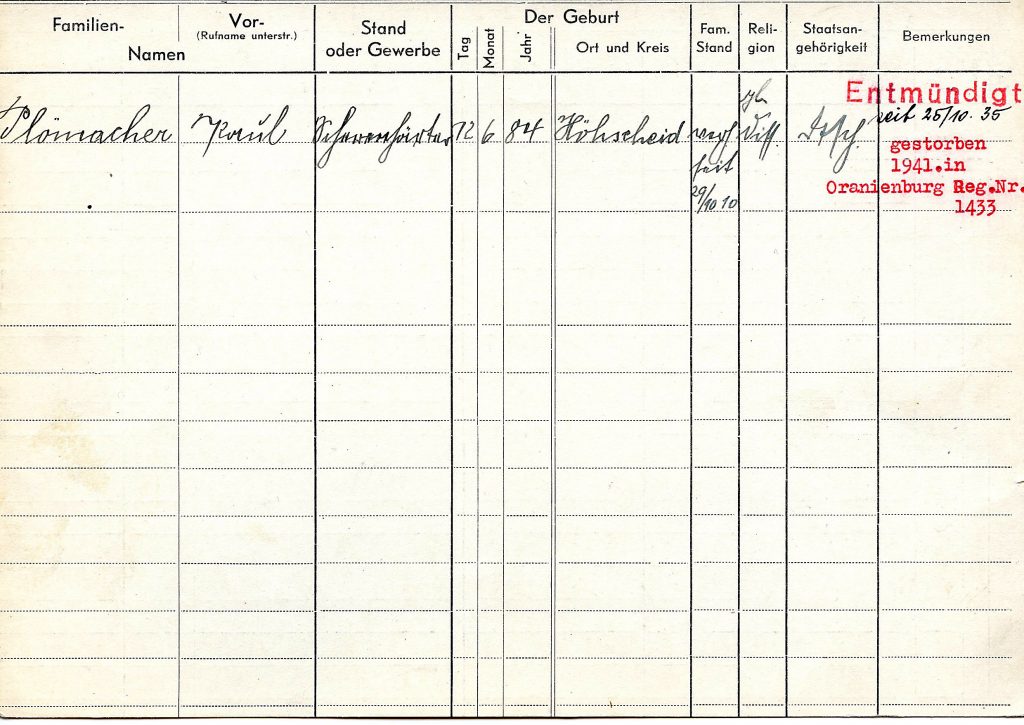

Station 5: Stolperstein Paul Plömacher

Am 2. August 2017 wurde an der Lindenstraße 20 ein Stolperstein für Paul Plömacher verlegt, der 1941 im Konzentrationslager Sachsenhausen als sogenannter „Asozialer“ ums Leben kam.

Menschen mit gebrochenen Lebensläufen, wie etwa Bettler, Landstreicher, „Arbeitsunwillige“ und Alkoholiker, die den Anforderungen des Systems nicht genügten, hatten in der „NS-Volksgemeinschaft“ keinen Platz. Sie wurden entmündigt, in Arbeitslager eingewiesen und konnten nach dem „Grunderlass Vorbeugende Verbrechensbekämpfung“ vom 14. Dezember 1937 zur Vorbeugungshaft in ein KZ eingewiesen werden. Dort hatten die mit einem schwarzen Winkel gekennzeichneten Häftlinge nur geringe Überlebenschancen.

Zu den Opfern dieser NS-Ausmerzungspolitik gehörte auch Paul Plömacher: Er kam am 12. Juni 1884 in Höhscheid als Sohn eines Tagelöhners zur Welt und erlernte den Beruf des Scherenhärters. 1910 heiratete er, die Familie bekam Nachwuchs. Irgendwann Mitte der 1930er Jahre lief sein Leben jedoch aus dem Ruder: Im Oktober 1935 wurde er entmündigt und im November erstmals in die Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler eingewiesen. 1937 bis 1939 folgte ein zweiter Zwangsaufenthalt.

Am 28. September 1940 wurde Plömacher aufgrund seines „unsoliden Lebenswandels“ in das KZ Sachsenhausen überführt. Er starbt am 16. Oktober 1941 im Krankenrevier des Lagers. Der spätere Wiedergutmachungsantrag seiner Frau wurde von vornherein als aussichtslos beschieden. Ein Mitarbeiter des Amtes für Wiedergutmachung berichtete 1948:

„P. soll ziemlich asozial gewesen sein. Er wurde nach meinen Feststellungen 1940 im betrunkenen Zustande von der Polizei in Solingen von der Straße verhaftet und dem K.Z. Sachsenhausen zugeführt [,] aus dem er nicht mehr zurückgekehrt ist.“

Wiedergutmachungsakte SG 16893 nach Schulte, Stolpersteine/Schicksale, S.229

Station 6: Bunker Malteserstraße / Standort ehemalige Synagoge

66 Jahre lang diente die Synagoge an der Malteserstraße der jüdischen Gemeinde als Gotteshaus, bevor sie in der Pogromnacht niedergebrannt wurde.

Am 9. November 1938, nach den Feierlichkeiten zur Erinnerung an den gescheiterten Hitler-Ludendorff-Putsch von 1923, trafen sich die städtische Verwaltungsspitze, die Führungskorps der Partei und der SA in der Gaststätte „Bayerischer Hof“ am Mühlenplatz.

Gegen 23 Uhr meldete Kreisleiter Peter Berns den Tod des von Herschel Grynspan bei einem Attentatsversuch mit mehreren Pistolenschüssen schwer verletzten Legationsrates Ernst vom Rath. Er teilte mit, dass laut Reichspropagandaleiter Goebbels „auf höherer Weisung wegen des Todes des Gesandtschaftsrates […] in dieser Nacht die Synagogen in Flammen aufgehen und jüdische Geschäfte und Wohnungen demoliert werden sollten.“

Die 1872 an der Malteserstraße eingeweihte Synagoge war gegen Mitternacht das erste Ziel eines SA-Trupps von 20-30 Mann unter Führung des Obersturmbannführers Alex Katerndahl. Das Gotteshaus wurde geplündert und in Brand gesteckt. Die Feuerwehr schützte lediglich die benachbarten Häuser vor einem Übergreifen der Flammen. Auch die Polizei schritt nicht ein.

Anschließend wurden die in jüdischem Besitz befindlichen Geschäfte verwüstet, Arzt- und Anwaltspraxen ebenso wie Privatwohnungen heimgesucht. Der Pogrom machte dabei auch vor konvertierten Juden und vor „Mischehen“ keinen Halt. Der kommunistische Feuilletonist Max Leven wurde von vier NS-Funktionären überfallen und schließlich in seinem Schlafzimmer erschossen.

In der Nacht und am folgenden Tag wurden jüdische Männer verhaftet und ins Polizeigefängnis im Stadthaus gebracht. Von dort wurden später elf von Ihnen ins Konzentrationslager Dachau verschleppt.

Die Stadt Solingen „kaufte” der Gemeinde, die nur noch als eingetragener Verein existierte, die Brandruine der Synagoge zum Preis der Abbruchkosten ab. 1943/44 wurde ein Luftschutzbunker auf dem Grundstück errichtet.

Hinweis: gegenüber dem Bunker liegt an der Malteserstraße 27 ein Stolperstein für Josef Levy.

Station 7: Stolperstein Gerd Friedberger

Am 26. August 2005 wurde vor dem Eingang des Gymnasiums Schwertstraße ein Stolperstein für den ehemaligen Schüler Gerd Adolf Friedberger verlegt. Die Stolpersteine für seinen Vater Hermann Friedberger und seine Stiefmutter Helene liegen vor deren ehemaligem Wohnort am Werwolf, Ecke Schwertstraße.

Der 1880 in Solingen geborene Hermann Friedberger arbeitete nach dem Ersten Weltkrieg als Versicherungsagent und war in erster Ehe mit Minna Stern (* 1883 Goch) verheiratet. 1922 wurde Tochter Ruth-Franziska, 1925 Sohn Gerd Adolf geboren, der seit 1935 das Gymnasium Schwertstraße neben der Synagoge besuchte.

Seit 1937 bekleidete Hermann Friedberger in der Synagogengemeinde das Amt des stellvertretenden Vorstehers, später dann das des Schriftführers. Zuletzt war er „Sachbearbeiter“ des „Büros Solingen“. Eine seiner Aufgaben bestand darin, vierteljährlich Listen der in Solingen lebenden Juden an die „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“ zu senden, die der Gestapo als Grundlage für die Deportationslisten dienten.

Tochter Ruth-Franziska gelang noch im Juli 1938 die Auswanderung in die USA, wenig später starb ihre Mutter Minna am 4. September 1938 in Solingen an einer Blutvergiftung. Im April 1940 heiratete Hermann Friedberger in zweiter Ehe Helene Spanier. Sohn Gerd Adolf Friedberger, der nach dem Novemberpogrom 1938 die Schule hatte verlassen müssen, bereitete sich seit 1940 in Köln, Spreenhagen und dem Landgut Neuendorf als landwirtschaftlicher Praktikant auf seine Auswanderung nach Palästina vor. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Gestapo jedoch bereits die ehemals freiwilligen Lager der Hachschara unterstellt und setzte die jungen Menschen zur Zwangsarbeit ein.

Als Gerd Friedberger im Oktober 1941 brieflich von der drohenden Deportation seiner Familie erfuhr, kehrte er nach Solingen zurück. Am 26. Oktober 1941 wurde er von dort aus zusammen mit seinem Vater Hermann, dessen Frau Helene und seiner Tante Mathilde Stern (* 4. November 1876 Geysa) sowie weiteren Solinger Juden im Sammeltransport von Düsseldorf aus nach Litzmannstadt (Lodz) deportiert.

Erst viele Jahrzehnte später konnte ihr weiteres Schicksal von Schülern des Gymnasiums Schwertstraße und ihrem Lehrer, Horst Sassin, in Archiven in Lodz aufgeklärt werden: Zusammen mit aus Düsseldorf deportierten Juden wurden die Solinger in Lodz in Massenunterkünften untergebracht.

Die Lebensbedingungen im Ghetto waren katastrophal. Georg Giesenow, Nachfolger Friedbergers als „Sachbearbeiter“ des „Büros Solingens“, schrieb am 2.1.1942 an Hermann Friedberger: „Lieber Friedberger (…) Ich hoffe Sie und Ihre Gattin gesund (…) grüßen Sie alle Solinger recht herzlich und empfangen Sie und Ihre Gattin nebst Fräulein Stern und Gerd besondere Grüße.“ Seine Grüße erreichten Mathilde Stern jedoch nicht mehr. Sie war nur kurze Zeit nach der Einlieferung in das Ghetto am 2. Januar 1942 verstorben.

Als Anfang Mai 1942 10.000 nach Lodz deportierte Juden „umgesiedelt“ werden sollten und den ersten Opfern auch noch das Gepäck abgenommen wurde, breitete sich im Ghetto Panik aus. Neben vielen anderen Menschen protestierte auch Hermann Friedberger vergeblich gegen die Entscheidung. Am 9. Mai 1942 wurden Hermann, Helene und Gerd Adolf Friedberger in das 60 km nordwestlich von Lodz gelegene Vernichtungslager Chelmno transportiert und dort in einem LKW vergast.

Einzig Tochter Ruth-Franziska Friedberger konnte den Krieg überleben. Sie lebte später in New York. Auch Hermann Friedbergers in Köln lebender Bruder und seine Ehefrau, seine Aachener Schwester und ihre Tochter sowie vermutlich sein Bruder Artur wurden Opfer des Holocausts.

Station 8: Mahnmal für die deportierten Sinti:zze und Jenischen

Jedes Jahr um den 3. März findet in Solingen ein Mahngang statt, um an die Solinger Sinti:zze und Jenischen zu erinnern, die am 3. März 1943 nach Auschwitz deportiert und dort größtenteils ermordet wurden. Der Gang führt zum Mahnmal an der Korkenziehertrasse.

Sinti:zze und Rom:nja wurden im „Dritten Reich“ aus rasseideologischen Gründen als „Zigeuner“ entrechtet, verfolgt und umgebracht. Seit 1936 wurden sie von den Nationalsozialisten gezielt erfasst und von Rasseforscher:innen unter angeblich anthropologischen Gesichtspunkten „untersucht“, fotografiert und schließlich in sogenannten „Rassegutachten“ klassifiziert. Auch die Jenischen, die keine ethnische Gruppe bildeten, galten als „nach Zigeunerart umherziehende Landfahrer“. Inwieweit sie während der NS-Zeit verfolgt wurden, hing von lokalen Entscheidungsträgern ab. Der Jenischen Elisabeth Straub, die mit ihren vier Kindern in Solingen lebte, wurde 1943 wohl zum Verhängnis, dass der Vater ihrer Kinder ein Sinto war. Die gesamte Familie wurde in Auschwitz ermordet. Ihre Eltern und Geschwister, die schon lange in der Nähe von Waldbröl sesshaft waren, waren an ihrem Wohnort hingegen nicht von Deportationen betroffen, standen aber unter Beobachtung und durften den Ort nicht verlassen.

In Solingen hatte die Stadtverwaltung bereits Ende November 1936 den Wohnwagenstellplatz außerhalb der Stadt aufgelöst und die Sinti:zze in Baracken für Wohnungslose an der Potshauser Straße 10 in der Innenstadt und auf der Wörthstraße 22/24 in Merscheid eingewiesen. 1938 wurden im Rahmen der Aktion „Arbeitsscheu Reich“ auch Sinti:zze, Rom:nja und andere unter „Zigeuner“ gefasste Personen reichsweit verhaftet und in Konzentrationslager verbracht. Im Zuge der „vorbeugenden Verbrechensbekämpfung“ nahm die Kriminalpolizei weitere Angehörige der Minderheiten fest und lieferte auch sie in Konzentrationslager ein. Zudem wurden seit Ende 1939 „Zigeunerinnen“ verhaftet, die unter dem Verdacht des Wahrsagens standen.

„Die staatliche Polizei sorgt dafür, daß keine neuen Zigeuner bleiben. Sie hat aber auch so viele Aufgaben, daß man nicht dauernd einen Beamten hinter den Zigeunern herschicken kann. […] Die Männer sind meistens in Arbeit. Merkwürdigerweise sind sie bei der Arbeit fleißig und beliebt.“

Stadtrat Dr. Hofmann, Ratsprotokoll Juli 1938, Quelle: Stadtarchiv Solingen, SG 1289

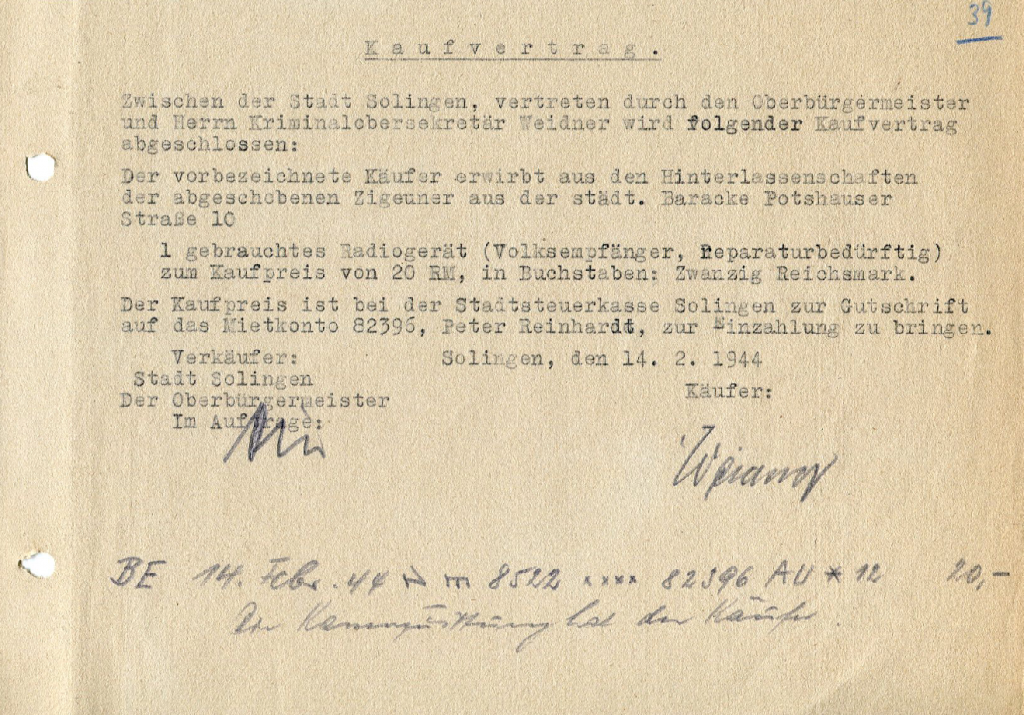

Am 16. Dezember 1942 ordnete Reichsführer-SS Heinrich Himmler an, alle noch im Reichsgebiet lebenden Sinti:zze und Rom:nja in ein Konzentrationslager einzuliefern. Aufgrund des sogenannten „Auschwitz-Erlasses“ wurden im März 1943 über 20.000 Sinti:zze und Rom:nja in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort größtenteils umgebracht. Auch in Solingen wurden die Baracken aufgelöst und ihre Bewohner:innen am 3. März 1943 deportiert. Ihre Rückkehr wurde nicht mehr erwartet, ihr Hab und Gut versteigert.

Von den Deportierten überlebten nur wenige Personen. Einige der Männer wurden gegen Kriegsende in andere Lager verlegt und dort zwangsweise für Einheiten der Waffen-SS rekrutiert. So konnte etwa Jakob Reinhardt im Gegensatz zu seiner Frau, seinen sechs Kindern und seinem Vater, die alle in Auschwitz getötet wurden, überleben und nach Solingen zurückkehren. Insgesamt wurden mindestens 55, vermutlich sogar mehr als 60 Solinger Sinti:zze und Jenische Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Seit 2007 erinnert in Solingen das Mahnmal an der Korkenziehertrasse in der Nähe der ehemaligen Baracke an der Potshauser Straße 10 an das Schicksal dieser Menschen.

Station 9: Städtische Krankenanstalten

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Städtischen Krankenanstalten nach der Versetzung von Prof. Dr. Eduard Schott in den Ruhestand von dem Chirurgen Prof. Dr. Peter Rieß (1890-1975) geleitet. Ebenso wie Schott war er ein Kriegsveteran. Er bekannte sich offen zum Nationalsozialismus.

Für die Nationalsozialisten galten psychisch kranke und geistig behinderte Menschen als Träger von Erbkrankheiten, deren Fortpflanzung verhindert werden sollte. Schon bald nach der „Machtergreifung“ erließen sie am 14. Juli 1933 das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“.

Zur Umsetzung der rassenhygienischen Zielsetzungen der Nationalsozialisten sah es die Zwangssterilisation „erbkranker“ Menschen vor und trat am 1. Januar 1934 in Kraft. Bei Verdacht auf Vorliegen einer vermeintlichen Erbkrankheit waren Ärzte anzeigepflichtig. Die Anträge auf Unfruchtbarmachung wurden in der Regel von den Leitern der Gesundheitsämter oder der Heil- und Pflegeanstalten bei den zuständigen Erbgesundheitsgerichten gestellt.

Der Katalog der Sterilisationsgründe umfasste eine Reihe vermeintlich erkannter Erbkrankheiten, so neben „angeborenem Schwachsinn“ (der mit Abstand häufigsten Diagnose) und „Schizophrenie“ auch „erbliche Taubheit“ oder Epilepsie. 1936 kam „schwerer Alkoholismus“ hinzu. Seit Juni 1935 waren auch Schwangerschaftsabbrüche bis zum 6. Monat möglich.

In den städtischen Krankenanstalten Solingen, aber auch im Solinger Bethesda-Krankenhaus und auswärtigen Krankenhäusern wurden von 1934 an Zwangssterilisierungen an über 800 Solinger Frauen, Männern und Jugendlichen durchgeführt. Die Chefärzte Prof. Dr. Rieß und Dr. Schugt, als Leiter der Gynäkologie, führten dabei in den Städtischen Krankenanstalten auch selbst derartige Operationen durch.

Auch in die Gesundheitsfürsorge für Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene waren die Krankenanstalten eingebunden. Man bemühte sich dabei um die Separierung der unliebsamen Ausländer von dem Rest der Patienten, versorgte sie später – vermutlich eher notdürftig – in eigens aufgestellten Baracken.

Station 10: Die Firma Pränafa

Die Firma Pränafa war mit mindestens 336 beschäftigten zivilen Zwangsarbeiter:innen, wohl überwiegend Frauen, einer der größten Arbeitgeber in Solingen. Die Arbeitsbedingungen bei dem Rüstungsproduzenten waren äußerst hart. Die Mädchen wurden misshandelt und geschlagen. Die Mehrzahl der Zwangsarbeiter:innen war an der Wuppertaler Str. 148 untergebracht, weitere Lager bestanden am Flockertsholz 1 und an der Lützowstraße 133.

Etwa 1.200 Meldeadressen von Zivilarbeiter:innen und Kriegsgefangenen sind bislang für Solingen bekannt. Untergebracht wurden die ausländischen Zivilarbeiter:innen entsprechend ihrer Herkunft oder aufgrund der Erfordernisse ihrer Arbeit. Je niedriger ihre Position in der Rassenhierarchie der Nationalsozialisten, desto umfangreicher waren die Vorgaben zu ihrer in der Regel lagermäßigen Unterbringung. Die umfangreichsten Vorschriften und Restriktionen galten für sowjetische Kriegsgefangene. Von Lager zu Lager herrschten unterschiedlichste Bedingungen, zum Teil waren sie mit Stacheldraht umzäunt und wurden von Werkschutzeinheiten oder militärisch bewacht.

Nur bei 140 der bislang festgestellten Adressen handelt es sich um größere Unterkünfte oder im eigentlichen Sinne um Lager. In 17 dieser Lager waren während der Kriegsjahre mehr als 100 Personen untergebracht, nur drei Lager verzeichneten eine Belegschaft über 500 Personen. Die Lager selbst waren zumeist in Gastwirtschaften, Fabriken, stillgelegten Werken und in Ziegeleien untergebracht.

Station 11: Mahnmale und Kriegsgräber Parkfriedhof Gräfrath

Das wohl traurigste Kapitel der Zwangsarbeit betrifft die hohe Anzahl der Zwangsarbeiter:innen und Kriegsgefangenen, die aus unterschiedlichen Gründen in Solingen ums Leben kamen. Sie starben an Mangelernährung, an Krankheiten sowie aufgrund von Unfällen und Misshandlungen.

Insgesamt verstarben mindestens 400 Menschen in Solingen. Die Mehrzahl der Toten wurde auf dem Kommunalfriedhof an der Wuppertaler Straße, dem heutigen Parkfriedhof, beigesetzt. Neben den Gräbern erinnern dort auch zwei Ehrenmale an die in Solingen gestorbenen Sowjetbürger:innen und Pol:innen.

Häufigste Todesursache war der Tod bei Fliegerangriffen. Zwangsarbeiter:innen und Kriegsgefangenen blieb die Zuflucht in den Luftschutzbunkern bei den Angriffen in der Regel verwehrt. Allein bei den großen Angriffen auf Solingen vom 4./5. November 1944, bei denen weite Teile der Innenstadt zerstört wurden, starben neben 1.500 Deutschen mehr als 150 Zwangsarbeiter:innen. Eine unbekannte Anzahl von Menschen wurde zudem in Arbeits- und Konzentrationslagern umgebracht.

Insgesamt kamen bei dem Angriff mehr als 50 Zwangsarbeiter ums Leben, die wahrscheinlich alle bei der Firma Rautenbach gearbeitet hatten.

War man lange davon ausgegangen, dass keine Solinger Zwangsarbeiter:innen den Endphasenverbrechen des Zweiten Weltkrieges zum Opfer fielen, so erbrachten jüngere Forschungen den Nachweis, dass einige von ihnen Opfer der Massaker im Arnsberger Wald wurden, die zwischen dem 20. und 23. März 1945 verübt wurden.

An die Solinger Opfer der Bombenangriffe erinnert ein zentrales Gräberfeld auf dem Gräfrather Parkfriedhof.