Dr. Emil Kronenberg war ein angesehener Solinger Mediziner. Im Ersten Weltkrieg diente er als Oberstabsarzt an der Westfront. 1933 musste er alle Ehrenämter aufgeben. Seine Kassenpraxis wurde eingeschränkt, 1938 verlor er die Approbation. Die berufliche Ausgrenzung war mit persönlichen Demütigungen verbunden, besonders das seit 1941 obligatorische Tragen des stigmatisierenden Davidsterns.

#closedbutopen Dr. Alexander Coppel

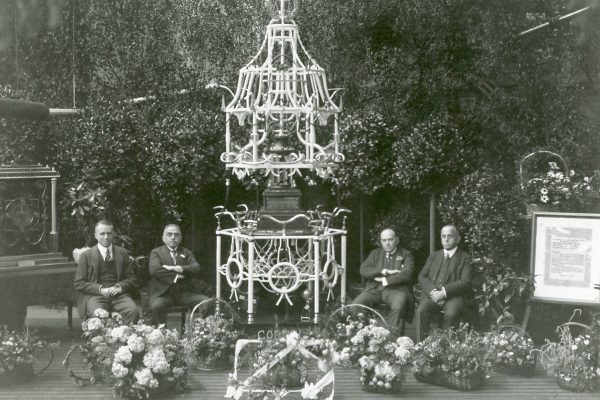

Als der Jurist Dr. Alexander Coppel 1896 in die väterliche Stahlwarenfirma eintrat, bestand diese 75 Jahre. Sein gleichnamiger Großvater hatte sie gegründet, sein Vater, der Geheimrat Gustav Coppel, Ehrenbürger der Stadt Solingen, weitergeführt. Gustav Coppel hatte sich in hohem Maße ehrenamtlich engagiert als Stadtverordneter und Beigeordneter seiner Heimatstadt sowie als Vorsitzender des Vorstandes der Synagogengemeinde.

#closedbutopen Nürnberger Rassegesetze

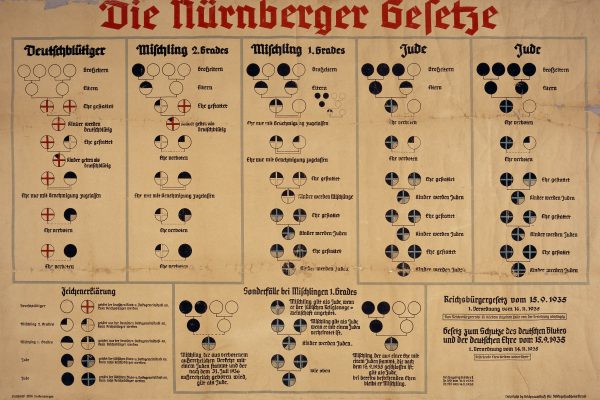

Das „Blutschutzgesetz“ und das Reichsbürgergesetz bildeten die Nürnberger Rassengesetze, die am 15. September 1935 beschlossen wurden. Sie waren die juristische Grundlage dafür, bestimmte Gruppen als nicht mehr „deutschblütig“ zu definieren und ihnen so staatsbürgerliche Rechte abzusprechen. Der Umgang mit sogenannten „Mischehen“ und „Halbjuden“ war für den NS-Apparat allerdings von Beginn an ein heikles Thema, betraf er doch auch zahlreiche familiär verbundene „Arier“, die die neuen Vorschriften keinesfalls ohne Widerspruch hinnahmen, sondern sich für ihre Verwandten einsetzten.

#closedbutopen Mahnmalhaus

Am 7. September 1950, fünf Jahre nach Kriegsende, wurde gegenüber dem Ohligser Rathaus ein Wohnhaus für die Hinterbliebenen der NS-Verfolgten eingeweiht. Eine von der Bildhauerin Lies Ketterer gestaltete Gedenktafel erinnert als Mahnmal an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Außerdem wurde eine Urkunde in das Fundament eingemauert. Darin sind die 79 damals bekannten Ermordeten benannt.

#closedbutopen Deportationen

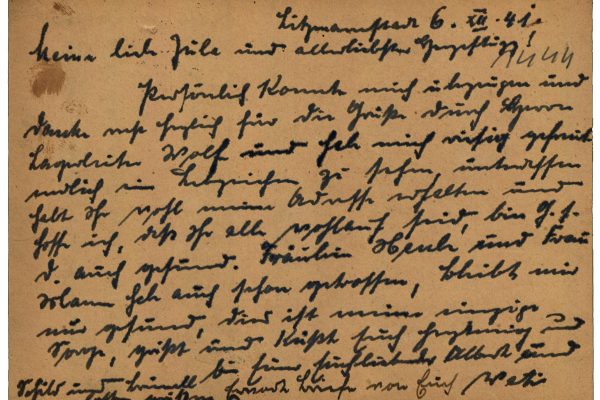

Die ersten Deportationen von Solingen aus betrafen im Oktober 1938 polnische Staatsbürger jüdischer Herkunft. 1941/42 fanden große Deportationen nach Lodz und Theresienstadt statt, die nur eine Solingerin überlebte.

#closedbutopen Zwangssterilisierungen

In den städtischen Krankenanstalten Solingen, dem Solinger Bethesda-Krankenhaus und anderen Krankenhäusern wurden Zwangssterilisierungen an über 800 Solinger Frauen, Männern und Jugendlichen durchgeführt. Der Katalog der Sterilisationsgründe umfasste neben „angeborenem Schwachsinn“ (der mit Abstand häufigsten Diagnose) und „Schizophrenie“ auch „erbliche Taubheit“ oder Epilepsie. 1936 kam „schwerer Alkoholismus“ hinzu.

#closedbutopen Pogrom am Pfaffenberger Weg

Obwohl Einzelaktionen gegen Juden verboten waren, ließen sich in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 1941 die Teilnehmer eines Schulungsabends der NSDAP-Ortsgruppe Dorp zu einem Pogrom hinreißen und überfielen die Bewohner eines „Judenhauses“ am Pfaffenberger Weg.

#closedbutopen Dr. Erna Rüppel

Die Kinderärztin Dr. Erna Rüppel trennte sich nach der Pogromnacht von ihrem nicht-jüdischen Ehemann und ging 1942 mit Hilfe von Bekannten in den Untergrund. Sie überlebte unter falschem Namen als Krankenpflegerin in München und kam 1945 nach Solingen zurück.

Leistete Cyla Wiesenthal in Solingen Zwangsarbeit?

Vor einiger Zeit erreichte uns eine Anfrage zu einer Geschichte, die wie eine Verkettung tragischer Zufälle zu sein schien: War Cyla Wiesenthal, die Ehefrau des späteren „Nazi-Jägers“ Simon Wiesenthal, als Zwangsarbeiterin nach Solingen, in die Geburtsstadt Adolf Eichmanns, verschleppt worden? Und in welcher Firma hatte sie dort gearbeitet? Das Internet vergisst nichts, ist aber gleichzeitig […]