Tatort Potsdamer Straße Bei einem Angriff auf Düsseldorf war am 2. November 1944 in Solingen ein alliierter Flieger abgestürzt. Drei Besatzungsmitglieder starben bei dem Crash, die vier Überlebenden – drei Kanadier und ein Brite – wurden festgenommen und im Polizeigefängnis im Stadthaus inhaftiert. Am 5. November, nach dem zweiten Großangriff auf Solingen, sollten die Gefangenen […]

#closedbutopen Helene Sternsdorff

Für die Klavierlehrerin, Organistin und Komponistin Helene Sternsdorff gehörten ganz selbstverständlich Juden und Christen zu ihrem Freundes- und Kundenkreis. So war sie nicht nur für die evangelische Gemeinde tätig, sondern war ab 1906 auf Empfehlung des Alt-Solinger Presbyteriums auch in der Solinger Synagoge als Organistin angestellt.

#closedbutopen Dr. Emil Kronenberg

Dr. Emil Kronenberg war ein angesehener Solinger Mediziner. Im Ersten Weltkrieg diente er als Oberstabsarzt an der Westfront. 1933 musste er alle Ehrenämter aufgeben. Seine Kassenpraxis wurde eingeschränkt, 1938 verlor er die Approbation. Die berufliche Ausgrenzung war mit persönlichen Demütigungen verbunden, besonders das seit 1941 obligatorische Tragen des stigmatisierenden Davidsterns.

#closedbutopen Kurt Tucholsky und das Nein

Der Titel unserer Ausstellung „… und laut zu sagen: Nein.“ über Solingen im Nationalsozialismus ist ein Zitat, ein Halbsatz, von Kurt Tucholsky. Er stammt aus dem Text „Die Verteidigung des Vaterlandes“, den er im Oktober 1921 unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel in der „Weltbühne“ veröffentlichte. Heute erscheint Tucholskys Text nicht mehr nur als Verarbeitung des gerade erlebten Krieges sondern mutet auch prophetisch an, zwölf Jahre vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten.

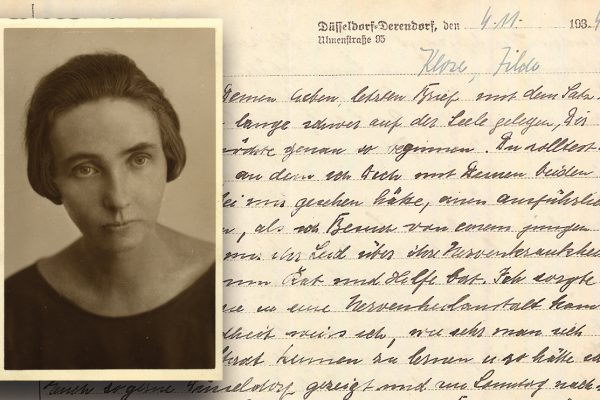

#closedbutopen Tilde Klose

Mathilde „Tilde“ Klose, am 12. Dezember 1892 in Solingen geboren, stammte aus gutbürgerlichem Haus. Sie studierte in Paris und London und sah in den Städten das Elend der Arbeiterschaft. Seit der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ beteiligte sich Klose aktiv am Widerstand.

#closedbutopen Heinrich Schroth

Heinrich Schroth war langjähriger Vorsitzender der Sozialistischen Arbeiter-Jugend in Ohligs. Am 28. Februar 1933 kehrte Heinrich Schroth von einer sozialistischen Jugend-Tagung in den Niederlanden zurück und wurde beim Grenzübertritt in Emmerich erstmals in „Schutzhaft“ genommen. Am 2. September 1933 lieferte man ihn ins KZ Kemna ein, wo er aufs Schwerste misshandelt wurde.

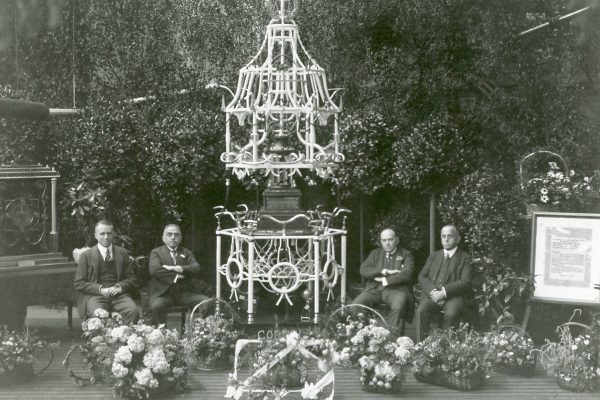

#closedbutopen Dr. Alexander Coppel

Als der Jurist Dr. Alexander Coppel 1896 in die väterliche Stahlwarenfirma eintrat, bestand diese 75 Jahre. Sein gleichnamiger Großvater hatte sie gegründet, sein Vater, der Geheimrat Gustav Coppel, Ehrenbürger der Stadt Solingen, weitergeführt. Gustav Coppel hatte sich in hohem Maße ehrenamtlich engagiert als Stadtverordneter und Beigeordneter seiner Heimatstadt sowie als Vorsitzender des Vorstandes der Synagogengemeinde.

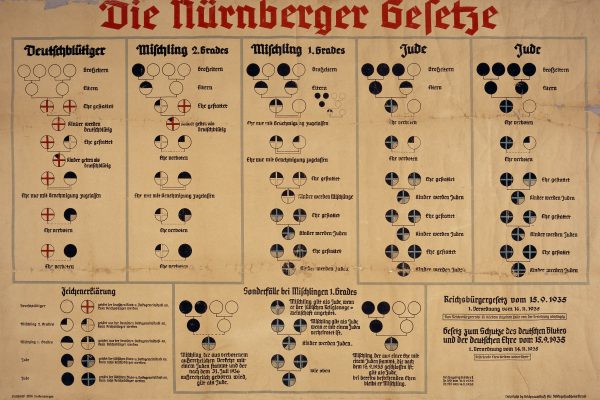

#closedbutopen Nürnberger Rassegesetze

Das „Blutschutzgesetz“ und das Reichsbürgergesetz bildeten die Nürnberger Rassengesetze, die am 15. September 1935 beschlossen wurden. Sie waren die juristische Grundlage dafür, bestimmte Gruppen als nicht mehr „deutschblütig“ zu definieren und ihnen so staatsbürgerliche Rechte abzusprechen. Der Umgang mit sogenannten „Mischehen“ und „Halbjuden“ war für den NS-Apparat allerdings von Beginn an ein heikles Thema, betraf er doch auch zahlreiche familiär verbundene „Arier“, die die neuen Vorschriften keinesfalls ohne Widerspruch hinnahmen, sondern sich für ihre Verwandten einsetzten.

#closedbutopen Mahnmalhaus

Am 7. September 1950, fünf Jahre nach Kriegsende, wurde gegenüber dem Ohligser Rathaus ein Wohnhaus für die Hinterbliebenen der NS-Verfolgten eingeweiht. Eine von der Bildhauerin Lies Ketterer gestaltete Gedenktafel erinnert als Mahnmal an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Außerdem wurde eine Urkunde in das Fundament eingemauert. Darin sind die 79 damals bekannten Ermordeten benannt.